● ホームページ 新しい手話 ●

(平成22年度)

| ■ 裁判員制度(さいばんいいんせいど) ■(2010/04) | |||||||||||

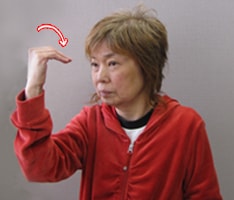

手話は、最初の一番先のさま、 また多くのものから突出して最初の一番先をいくさまを表しています。 |

|||||||||||

| ■ 被告人(ひこくにん) ■(2010/05) | ||||||||

被告人とは起訴された人で疑われてはいますが、 法的には未だ無罪の推定が働いてる存在です。 手話は(裁判所などから)呼ばれた人を表わしています。 |

||||||||

| ■ 勾留(こうりゅう) ■(2010/06) | |||||

被疑者・被告人を判決までの間、 拘置所(または警察署の留置所)に拘束することです。 手話では人を外部から遮断しておくさまを表しています。 |

|||||

| ■ 起訴(きそ) ■(2010/07) | ||||||

訴えを起こす事で、裁判所に処罰を求めることを意味します。 手話は、検察官が起訴状を差し出す様を表しています。 |

| ■ 黙秘権(もくひけん) ■(2010/08) | ||||||

被害者や被告人が取調や公判において、 自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。 手話は、黙り込むさまを表しています。 |

| ■ 心神喪失(しんしんそうしつ) ■(2010/09) | ||||||

精神の障害により、物事の善悪等を判断する能力が失われた状態をいい、 裁判で認定されると無罪になります。 手話は、”心”も”精神”も無くなったことを表わしています。 |

| ■ 有罪(ゆうざい) ■(2010/10) | ||||||

裁判の判決により、犯罪の成立が認められること。 手話は<罪>と<ある>を組み合わせて「有罪」としました。 |

| ■ 正当防衛(せいとうぼうえい) ■(2010/11) | ||||||

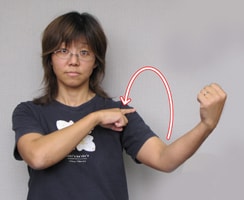

理不尽な暴力を奮われる等された場合に、 自分や他人の権利を守るためにやむを得ず実力行使することです。 ただし度が過ぎると過剰防衛で処罰されます。 手話は正しく自分を守る様を表わしています。 |

| ■無罪(むざい) ■(2010.12) | ||||||||||

被告人の行為が罪にならないか、 または犯罪が証明されないことをいいます。 「疑わしきは罰せずの原則」を前提に、慎重な判断が必要です。 手話は「罪」と「無い」を組み合わせて「無罪」としました。 |

||||||||||

| ■ 求刑(きゅうけい) ■(2011.01) | ||||||||||

裁判で検察官が最終の論告の時に、「懲役○年」というように、 被告人に科す刑の種類・量について意見を述べることをいいます。 手話は、刑を求めることを表わしています。 |

||||||||||

| ■ 懲 役(ちょうえき) ■(2011.03) | ||||||||||||

刑務所に拘束して一定の労働に従事させる刑です。 釈放の際にはその作業報償金が支払われます。 手話は、身体を拘束されて働く様を表わしています。 |

||||||||||||